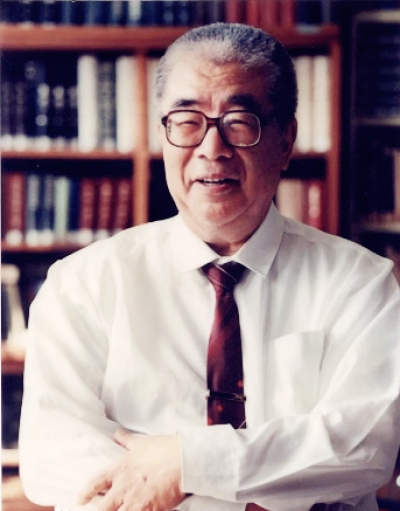

赵国藩

赵国藩(1924.12.29-2017.02.01)山西省吕梁汾阳人。1949年毕业于上海交通大学。长期从事结构可靠性及钢筋混凝土结构理论和工程应用研究,为制定我国水利水电、港工、建筑、桥梁等专业的工程结构规范,解决四川二滩拱坝、贵州东风拱坝、贵州普定碾压混凝土拱坝、广西龙滩碾压混凝土重力坝等国家“七•五”、“八•五”重大工程项目中的关键技术问题,作出了重要贡献。特别对可靠度分析、大型全级配混凝土试件断裂参数以及多轴受力大体积混凝土和纤维混凝土强度的测试与分析的某些成果,有开创性,被鉴定为“国际领先水平”。获国家级科技进步奖8项(一等1项、二等4项、三等3项)和省、部级科技进步一、二等奖26项(一等10项、二等16项)。培养了80多名硕士研究生、70多名博士研究生及9名博士后。专(合)著论文400余篇。主(合)编规范7本,专(合)著著作19部。

1997年当选为中国工程院院士。

人物生平

中华民国十三年(1924年)十二月二十九日,赵国藩出生于山西汾阳,13岁小学毕业时,正值抗日战争爆发,父亲从军,家乡沦陷。

中华民国二十七年(1938年)春,赵国藩随母亲跋山涉水,辗转逃难,在西安市郊区的农村读完中学。

中华民国三十四年(1945年)夏,赵国藩一个月间先后考取了5所大学,最后选择上海交通大学土木系。

中华民国三十五年(1946年),赵国藩随校迁回上海。大学生活期间虽然条件异常艰苦,但赵国藩学习刻苦。当时上海交大好多著名教授为土木系结构工程专业授课。著名的力学专家徐芝纶教授讲授应用力学、材料力学、水力学、结构学一系列土木系主干课程,并亲自指导赵国藩将结构学听课心得写成论文,帮他逐字逐句修改,推荐刊登在当时的油印刊物《交大土木》上。这一切给赵国藩影响非常大。

1949年,赵国藩于上海交大土木系结构工程专业毕业,同年9月他到齐齐哈尔铁路局工作,不久调入兰州大学水利系任助教。

1950年8月,赵国藩调入大连工学院任助教,抗美援朝时,赵国藩被借调到吉林省公主岭810国防修建委员会任工程师,获吉林省一等模范干部奖章。

1952年,赵国藩担任大连工学院钢筋混凝土结构学的讲课任务。

1954年,赵国藩任讲师、教授(越级晋升)、结构工程博士生导师,并作为访问教授到美国北卡罗来纳州立大学短期工作。

1981年3月-1981年9月,赵国藩到美国北卡罗来纳州立大学访问。

1984年,赵国藩被上海交通大学、浙江大学、武汉大学、合肥工业大学、郑州大学、长安大学等30所院校聘为兼职教授、顾问或名誉教授。

1996年,赵国藩回到母校,参加上海交通大学100周年校庆庆典。

1997年,赵国藩当选为中国工程院院士。

2017年2月1日4时30分,赵国藩在大连逝世,享年93岁。

科研成就

赵国藩长期从事结构可靠性及钢筋混凝土结构理论和工程应用研究,为制定中国水利水电、港工、建筑、桥梁等专业的工程结构规范,解决四川二滩拱坝、贵州东风拱坝、贵州普定碾压混凝土拱坝、广西龙滩碾压混凝土重力坝等国家“七·五”、“八·五”重大工程项目中的关键技术问题,作出了重要贡献。特别对可靠度分析、大型全级配混凝土试件断裂参数以及多轴受力大体积混凝土和纤维混凝土强度的测试与分析的某些成果,有开创性,被鉴定为“国际领先水平”。

赵国藩早在20世纪50年代就在中国国内系统介绍了极限状态设计理论,60年代在中国国内首次提出用一次二阶矩法计算安全系数。他在出版的专著《工程结构可靠度》一书中提出可靠度实用计算法及荷载、抗力统计模式,在学术界颇具影响,发行1万多册,被其他学术刊物引用上百次,为中国工程结构可靠度设计统一标准的编制做了大量基础性工作。90年代,赵国藩专题组进一步提出了考虑变量相关性的广义随机空间内的可靠度分析法和精度较高的二次二阶矩法、四阶矩法、体系可靠度分析法、以及模糊数学分析正常使用极限状态可靠度等研究成果。

他运用断裂力学理论,用激光散斑法测定混凝土的裂缝特征,提出了混凝土断裂韧度的概率分布模型和混凝土构件裂缝失稳扩展计算方法。他在混凝土静、动力学研究、钢纤维增强混凝土研究、高强混凝土抗震设计研究等方面都有学术建树。

赵国藩专题组承担了“七五”攻关专题中的子题“平面应变状态下混凝土本构模型研究”及“八五”攻关专题中的三项子题:一、动荷载下混凝土强度变形特性及其试验方法;二、全级配混凝土宏观力学性能研究;三、混凝土复合型及动态断裂特性研究。在“七五”及“八五”近十年间,根据二滩拱坝大体积、大骨料(最大粒径150mm)、全级配(四级配)拱坝位于地震区须考虑动力荷载以及拱坝多轴受力等特点,研究了拱坝混凝土宏观多轴静力性能及动力性能,还应用断裂力学研究了混凝土Ⅰ—Ⅱ复合型断裂特性及地震作用下的动态断裂特性。这四项子题被国家电力部分别鉴定为“中国国内领先、部分国际先进水平”、“国际先进水平”和“部分成果国际领先水平”。

科研获奖

赵国藩专题组参加的“八五”攻关课题“普定碾压混凝土拱坝”,在1989年截流时是世界已建的最高碾压混凝土拱坝,该项目获国家科技进步奖一等奖。截至2010年底,赵国藩共获国家科技进步奖8项,其中一等奖1项、二等奖4项、三等奖3项;获省部级科技进步一等奖、二等奖23项,其中一等奖奖8项、二等奖15项;获自然科学基金优秀成果1项;国防科工委“光华科技一等奖”1项。其中“混凝土静态及动态断裂特性研究”获1999年国家科技进步奖三等奖,“水电工程筑坝技术——高拱坝体型优化及结构设计的研究”获得1991年能源部科技进步奖一等奖,“高拱坝建设关键技术——高强度大体积混土材料特性研究”获得1998国家科技进步奖三等奖。

60年来,赵国藩在教学、科研、学科建设方面做出了杰出贡献。他带领大连理工大学土木系结构工程专业成为中国首批硕士点,并于1984年创建博士点。他先后培养指导博士生72人,硕士生87人,博士后9人,访问学者3人。毕业研究生中有2人获霍英东教育基金会奖,1人被评为“有突出贡献的博士学位获得者”,8人为博士生导师,1人获中青年突出贡献奖学金,1人获长江学者特聘教授。

荣誉表彰

他还获“规范工作一等奖”和1999年第8届“陈嘉庚技术科学奖”等多项奖励。

1999年10月被辽宁省政府命名为功勋教师。

2009年被水利部授予“长期奉献水利优秀人员”荣誉称号。

2011年获得上海交通大学杰出校友卓越成就奖。