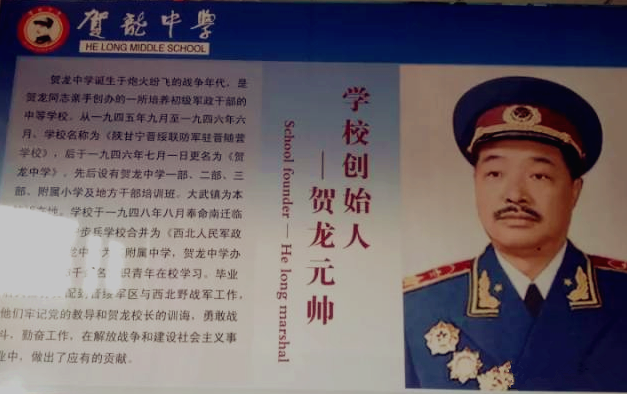

吕梁山的“黄埔军校”

1924年一所学校 在风血雨中奇迹般诞生

无数热血男儿历经千万险,从四面八方奔向同一个地方,他们的青春绽放在长洲岛上,他们立志作奋斗的先锋。

这就是革命的黄埔!

1945年9月,吕梁文水一所培养军政干部的学校应运而生。贺龙亲任校长,并令自己的秘书彭德担任副校长,从部队与地方选调一批优秀干部任职施教。

这就是吕梁山的黄埔军校:贺龙中学

校名由陕甘宁晋绥五省联防军驻晋随营学校到贺龙中学再到与陕甘宁晋绥五省联防军步兵学校合并,扩编为西北军政大学;校址从初建时的文水到方山大武镇再到临汾,这所学校在吕梁历时三年多,为地方部队输送了许多干部。

一、青年学生“这是宝贝疙瘩”

1945年8月,陕甘宁晋绥五省联防司令员贺龙奉毛主席、朱总司令命令,率晋绥军区主力部队向日伪占据的汾阳、文水等县城发起总攻。30日,贺司令亲临文水前线,风雨无阻,指挥作战。收复文水的第二天贺龙去看望部队,听取汇报,在他们谈到文水中学有不少师生渴望革命时,贺司令兴奋地说,好啊,这是宝贝疙瘩!把他们动员出来,办一所我们自己的学校嘛。

综合当时复杂的形势,贺龙坚定而果断地认为,城可暂弃,但知识青年我们必须争取。贺司令亲自到文水中学,对广大师生们作动员讲话,希望广大师生参加革命,继续读书深造,做建设新中国的栋梁之材。讲话坚定了部分知识青年走革命之路的决心和信心,他们成为学校的奠基者;并召集随军工作团和县委负责同志,研究吸收这批知识青年办学的问题,并提议学校定名为“陕甘宁晋绥五省联防军驻晋随营学校”,亲任校长。

在硝烟弥漫的战火中诞生的这所学校随即撤离转移。300多名学生在副校长彭德的率领下,出城西门,沿太汾公路北上,转移到相对安全的汾阳冯郝沟。随着离石县城的解放,在离石县四区区委和大武镇人民的大力支持下,三五八旅的同志们迅速完成了随营学校的建校任务。同年10月下旬,学校正式迁到方山大武镇。

青年学生被“进贺龙学校前途远大,跟共产党走无限光明”鼓舞着,激励着,几块砖头、石头摞起来,搁块木板就是凳子,双腿合拢起来当课桌,用树枝绑蘸笔尖书写学习,大武镇陋室之中琅琅书声,春风化雨般,滋润着怀抱革命壮志的少年。

二、一定要把身体锻炼好

1946年3月,贺校长在百忙中专程到校视察,询问学生吃住、学习和身体情况。他到教室转转,到操场看看,对体育老师黄烈(120师体育培训队队长,战斗篮球队老将)说:这操场太小了,场地要扩大一下,好好修修,炼不好身体还能训练出军事干部吗?年轻人喜欢蹦蹦跳跳的,要让大家把身体锻炼好,“劳逸结合,松弛一 下”,再去更好地学习和工作。

在学校和体育教师统一指挥下,师生一齐动手,平整场地,自制器材。操场上学生有的打篮球,有的打乒乓球,有的翻杠,有的跳木马,生龙活虎,绽放着青春的力量,这一准吸引了众多的目光看过来。

1946年11月初,贺龙亲自带着晋绥军区战斗篮球队来校比赛,此事曾轰动整个大武镇。当时的见面的招呼是“走,看球赛去!”

比赛那天,人山人海,战斗篮球队在晋绥、陕甘宁边区屡克强队获冠军,名震边区。刚刚组建的贺龙中学的校队自然不是他们的对手。

比赛开始,战斗队得分直线上升,10分钟了校队未进一球。黄烈在场下观看那是如坐针毡,二话不说,脱掉外衣,撸起袖子,亲自上场。老将勇不减当年,技不弱对手,猛冲快打,远传近投,扭转了比分悬殊的局面。场外观看的贺龙校长高兴得鼓起掌来,连声喝彩:好,好,到底不愧是球场老将,一个顶三个。

观众群情激奋,“校队加油,加油校队”的喊声不绝于耳,把比赛推向高潮。比赛结束后,贺校长把队员集合到一起说:你们要加强练兵呐,发扬跑的快的优点嘛!学些战术哟!钻对方的空子呗!不要一输球就泄气啊。他还摸着一个队员头鼓励:打的不错,好好的练吗,不要泄气,也不要骄傲。

三、丰富的夏令营活动

1946年盛夏,驻中阳阎军四十五师向离石解放区大举进犯。大武镇虽然听不到激战的枪炮声,为安全起见,师生免于担惊受怕,学校接贺龙校长指示:“举行暑期旅行参观,到后方去,以边区建设的成绩与经济教育学生”。

7月10日,全校师生分两路,一路去临县的招贤、碛口等地,另一路去兴县。我们这里只说去兴县参观线路的主要活动,学生们不仅见到了敬爱的贺校长,还同贺校长一起看戏,听校长激情澎湃的讲话,从别人讲贺校长的故事;不仅参观晋绥日报社还参观各机关、工厂等。

参观第一站 听校长作报告

这次同学们能到此地来参观、来学习,是个好机会。现实的革命斗争是一本无字天书,这是任何书房里都读不到的。叫我说,你们很幸福,小小年纪就能直接接受马列主义和毛泽东思想的教育,这不是最大的幸福嘛!

贺校长还以自己的革命经历教育大家走革命的道路,树立为人民服务的思想。以他小时候祖母给他起名的例子告诫同学们!

参观第二站 晋绥日报社

1946年7月20日,去高家村参观晋绥日报社,社长郝德青(1906-1993,平遥人)亲自接待。

郝社长亲自领着大家参观报社和印刷厂,边参观边讲解:我们的报纸是党的喉舌,是宣传报导我党我军的政策,以此教育人民、鼓舞人民、瓦解敌人、打击敌人。报纸登什么,不登什么,要看党的政策需要。比如有人问,我们军队天天打仗,打了胜仗就只登敌人伤亡数字和我军缴获多少武器弹药,而不登我们的伤亡和损失呢?这就是阶级立场问题,我军势力是保密的,敌人千方百计想摸清我军力量和部署,每战都登我军伤亡,等于向敌人泄露我方实力。

参观第三站 参观木刻、剪纸展览

7月22日,晋绥边区文联举办 “木刻、剪纸展览”,请贺龙中学的学生们前去参观。力群(1912—2012,灵石人,中国新兴版画的开拓者和奠基人)向学生们简单扼要地介绍了木刻的历史作用,特别强调艺术要从群众中来,到群众中去。为了让同学们准确理解展出的作品,力群将《晋绥日报》上登载过的两篇有关木刻的文章,逐字逐句作了讲解。

参观第四站 参观晋绥行署

7月23日,同学们去北坡参观了晋绥行署。武新宇(1906-1989,阳高县人)晋绥边区行署副主任晚上抽时间介绍了晋绥边区的建设情况,并鼓励同学们刻苦学习,为解放全中国、建设新中国作出贡献。

就这样同学们高举着上书“贺龙中学”四个大字的鲜红校旗,连日参观了各个机关、工厂和乡村。

他们看到了边区人民精神振奋、生产兴旺的景象;感受到边区军民团结一心温馨画面;在老乡家里休息时,家家户户送来开水和洗脚水,享用着贵客待遇;同学们很受感动,男生帮老乡挑水、割麦,女生帮房东纺线、缝补;有位房东老太太见挡不住勤快的学生,笑嘻嘻地说:贺司令员可真能出息人,你们刚在贺龙的学堂里念了几天书,就跟咱们受苦人成了一家人了。

8月7日,近一月的考察学习活动圆满结束,师生收获满满,开始新的学期。

四、随营学校转走了,贺龙中学牌子留下来了

1948年9月,学校由大武镇迁往临汾市,同陕甘宁步兵学校合并,成立了西北人民军政大学,为解放大西北以及建国后的各项建设培养人才,储备人才。

时隔贺龙中学建校40年的1985年,分布在全国各地的老校友聚会于贺龙中学旧址,进行纪念活动,说这是一所革命的溶炉,是自己走上革命道路的起点。并恢复了贺龙中学的校名。

今天我们走入贺龙中学校门,首先看到的是教学大楼前贺龙元帅的塑像,正面为全国人大副委员长廖汉生题词:“办好贺龙中学,培育四有人才”;左面为中顾委常委余秋里题词:“学习贺龙同志尊重知识、爱才育人的远见卓识”;右面为中顾委委员、贺龙中学名誉校长罗贵波题词:“继承、发扬革命优良传统”。